2017年08月04日

志を立てて

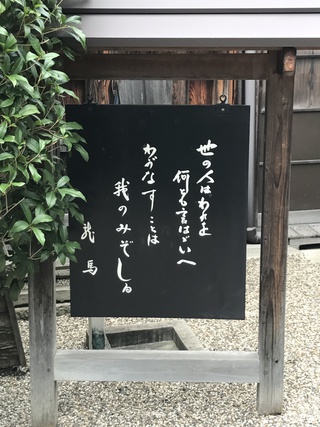

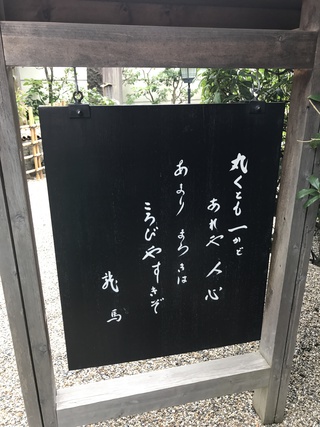

1867年の大政奉還から150年。幕末の志士で維新の立役者、かの坂本龍馬を訪ね夏の京都〜高知を旅しました。

【まだ、たったの150年】

寺田屋では、施設の案内役が”事件現場”で史実を話して下さいます。時間が経過しているとは言え、実際の現場に立ち、その場で起きた出来事やその後の歴史の流れに思いを馳せてみると、実に様々な感情が湧き上がってきます。

志半ばに散っていった人々や、その人々を巡る人たちも含めた先人達の願い、思いの一端に、歴史的建造物を通じて触れました。

私の生きる今のこの時代は、まさに先人からの遺産であり、自分達もまた、次世代に繋いでいかなければならないのだなと、しみじみ感じました。

”人生100年”の今を生きる私たちです。

『150年前なんて、ついこの間のことと言えばついこの間のことじゃない!』。

そう考えれば、民主主義に飽きるのも、諦めるのもまだ早い ︎と、闘志が湧いてきます。

︎と、闘志が湧いてきます。

その反面、坂本龍馬は選挙で選ばれてはいないわけで…。叶うことならば、幕末の志士を始めとする明治維新に携わった偉人には是非とも、民主主義の根幹システムである選挙制度について、率直な感想や政治に携わる方法論としての評価をインタビューしたいものです。

【脱藩という選択】

宿泊した高知市内の宿でも見かけた一般的な”龍馬年表”によると、坂本龍馬は2度脱藩しています。2度目は土佐藩からの召喚命令に応じなかったことによるものですが、脱藩は家族も死罪などの罪に問われ、家はお取りつぶしになるほどの大罪。それでも坂本龍馬以外にも、自分達を取り巻く幕藩体制などといった当時の社会システムに対し、行き詰まりや疑問を感じた人たちの多くが同時期、自由と変革を求めて、土佐藩を飛び出しています。

故郷を捨てることの覚悟は、決して並や大抵のものでなかったことは、現代を生きる私にさえ想像は容易です。であればこそ、さらには、国を変える「維新」というものの原動力が、人々のいかに強くて尊い思いの中で醸造されたのかをも、思いを馳せることができます。

坂本龍馬が”日本を洗濯”しようと、短い生涯で東奔西走したのは、彼が「土佐には収まりきらない人物だったから」との見方があります。

一方で私が思うに、日々の中で感じる理不尽さや納得の行かなさというものに対して、真面目に向き合い、答えを求めて突き進んだことこそが、行動の原点だったのではないか、とも。明治維新やその後の新政府に於いても、土佐藩出身者が多く活躍したことからも、そのことが見て取れると思います。

【坂本龍馬も忙しかったそうです】

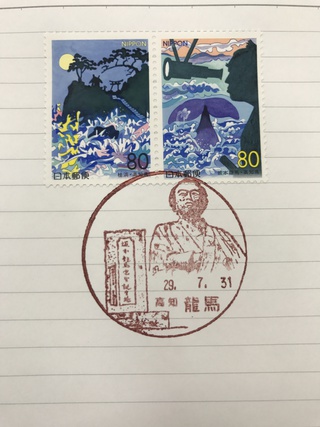

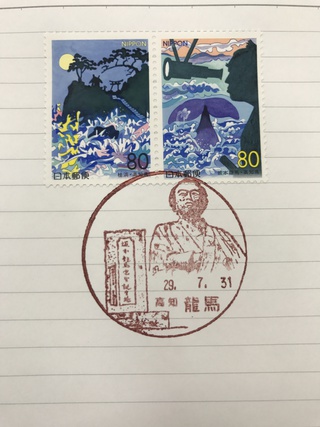

「大政奉還150周年プロジェクト」と題し、所縁の地となっている全国の自治体が協力し、2017年は通年で様々なイベントが行われているほか、特設サイトも設けられています。

http://www.taiseihokan150.jp/

そのサイト内の情報によると、幕末の坂本龍馬は、立ったまま手紙を書くほどの忙しさ、だったそう。

今回は、正味四日間そこそこの足早な旅。私もなかなか、バタバタでしたがそれでも、龍馬の時代からすれば、現代はその気になれば、何でもすぐにできる便利な世の中。そう思うと、私にもまだまだ色々やれそうな気がしてきます。

坂本龍馬は、家族に宛てた手紙を数多く残しています。そこから浮かび上がる人物像は決してドライでも、ましてや冷徹という言葉とは程遠いもの。きっと、フツーに泣いたり笑ったり怒ったり悩んだりしながら、必死に真剣に、直向きに人生を生き抜いたのだと思います。

過酷にも見えるその道のりを最期まで走り続けることができたのは、明確な目標、あるいはその先へと誘う景色が見えていたということ、なんだと思います。

【まだ、たったの150年】

寺田屋では、施設の案内役が”事件現場”で史実を話して下さいます。時間が経過しているとは言え、実際の現場に立ち、その場で起きた出来事やその後の歴史の流れに思いを馳せてみると、実に様々な感情が湧き上がってきます。

志半ばに散っていった人々や、その人々を巡る人たちも含めた先人達の願い、思いの一端に、歴史的建造物を通じて触れました。

私の生きる今のこの時代は、まさに先人からの遺産であり、自分達もまた、次世代に繋いでいかなければならないのだなと、しみじみ感じました。

”人生100年”の今を生きる私たちです。

『150年前なんて、ついこの間のことと言えばついこの間のことじゃない!』。

そう考えれば、民主主義に飽きるのも、諦めるのもまだ早い

︎と、闘志が湧いてきます。

︎と、闘志が湧いてきます。

その反面、坂本龍馬は選挙で選ばれてはいないわけで…。叶うことならば、幕末の志士を始めとする明治維新に携わった偉人には是非とも、民主主義の根幹システムである選挙制度について、率直な感想や政治に携わる方法論としての評価をインタビューしたいものです。

【脱藩という選択】

宿泊した高知市内の宿でも見かけた一般的な”龍馬年表”によると、坂本龍馬は2度脱藩しています。2度目は土佐藩からの召喚命令に応じなかったことによるものですが、脱藩は家族も死罪などの罪に問われ、家はお取りつぶしになるほどの大罪。それでも坂本龍馬以外にも、自分達を取り巻く幕藩体制などといった当時の社会システムに対し、行き詰まりや疑問を感じた人たちの多くが同時期、自由と変革を求めて、土佐藩を飛び出しています。

故郷を捨てることの覚悟は、決して並や大抵のものでなかったことは、現代を生きる私にさえ想像は容易です。であればこそ、さらには、国を変える「維新」というものの原動力が、人々のいかに強くて尊い思いの中で醸造されたのかをも、思いを馳せることができます。

坂本龍馬が”日本を洗濯”しようと、短い生涯で東奔西走したのは、彼が「土佐には収まりきらない人物だったから」との見方があります。

一方で私が思うに、日々の中で感じる理不尽さや納得の行かなさというものに対して、真面目に向き合い、答えを求めて突き進んだことこそが、行動の原点だったのではないか、とも。明治維新やその後の新政府に於いても、土佐藩出身者が多く活躍したことからも、そのことが見て取れると思います。

【坂本龍馬も忙しかったそうです】

「大政奉還150周年プロジェクト」と題し、所縁の地となっている全国の自治体が協力し、2017年は通年で様々なイベントが行われているほか、特設サイトも設けられています。

http://www.taiseihokan150.jp/

そのサイト内の情報によると、幕末の坂本龍馬は、立ったまま手紙を書くほどの忙しさ、だったそう。

今回は、正味四日間そこそこの足早な旅。私もなかなか、バタバタでしたがそれでも、龍馬の時代からすれば、現代はその気になれば、何でもすぐにできる便利な世の中。そう思うと、私にもまだまだ色々やれそうな気がしてきます。

坂本龍馬は、家族に宛てた手紙を数多く残しています。そこから浮かび上がる人物像は決してドライでも、ましてや冷徹という言葉とは程遠いもの。きっと、フツーに泣いたり笑ったり怒ったり悩んだりしながら、必死に真剣に、直向きに人生を生き抜いたのだと思います。

過酷にも見えるその道のりを最期まで走り続けることができたのは、明確な目標、あるいはその先へと誘う景色が見えていたということ、なんだと思います。

Posted by 相沢あやの at 09:02│Comments(0)

│旅

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。